人生从这里启航 | 王雪蕉:建国初期那一段辉煌的历史

编者按

一所学校的发展史,往往是一部生动的艰苦创业史、改革创新史和文化传承史。为庆祝新中国成立70周年,充分展示我校的办学历程、办学特色,校党委宣传部、档案馆、校友总会,将组织采访一些老教师、老校友、老同志,请他们畅谈在校学习、工作期间的校园生活,挖掘学校在90多年办学过程中鲜为人知的故事,并在校报、校网等媒体开设《人生从这里启航》专栏连载,让全校师生在潜移默化中感悟厚重的校园文化底蕴,激发勤奋向上、锐意创新、不畏艰难、敢于担当的壮志和热情,为加快学校新一轮转型发展奉献智慧和力量。

王雪蕉:建国初期那一段辉煌的历史

“在校三年不仅学到医学基础理论、临床基本知识和护理技能,思想上受到很好的教育,为以后的工作、学习和人生价值观奠定了良好的基础。”王雪蕉对学校前身浙江省立杭州高级医事职业学校(以下简称“高医”)给予高度评价。

关于学校当时的情况,王雪蕉说:“我是1949年2月入学的,当时校址在教仁街,面积不大,学校除了教室、寝室(都是大寝室高低铺,几十个人住在一起)外,仅有两个示教实验室,一个小操场,另外湖滨有个分部,是一幢二层楼的房子,外面有个围墙,条件较差。”

王雪蕉因家庭经济困难,选择就读给予全额助学金的“高医”,当时的“高医”是杭州最好的三所中等学校之一。虽然专业教师数量非常少,但时任教师大多来自于浙江医学院及医院临床的医务人员,都有着相当丰富的临床经验。谈及在校学习时印象最深的老师时,她说:“印象较深的是教我们解剖学的高品璋老师,他是浙江医学院的教授,生活极其俭朴,每次来上课都穿着一件旧长衫,夹着一个布包,很认真,同学们在背后议论他很像一位裁缝师傅。另一位是教公共卫生的徐陬老师,他是留美回国的,他上课和讲座内容丰富、生动,深受学生的欢迎和爱戴。还有就是军代表骆炳荣,他常到教室来和学生交谈,讲战地故事,对解剖学十分熟悉,大家都很敬重他。”

当时“高医”的条件虽然不好,但是1949年5月解放军进驻后,学校学习生活的内容非常丰富。每天早晨举行的升旗仪式上,部队派来的黄明校长总是第一个在操场等待,督促大家集合排队,在升旗仪式结束后,黄校长会简单总结同学表现的优缺点,提出改进的要求。学校经常组织球赛、讲座,每学期结束举行文艺晚会。学校还时常组织学生听战地医务模范的报告,组织师生参加嘉善廿三军血吸虫病防治工作等。

在对王雪蕉的采访中,她还与我们分享了在校期间三件印象最深刻的事情。

“我们是49年2月入学的,5月3日杭州就迎来解放。杭州解放前夕社会很混乱,国民党部队大批伤员撤下来,他们进影院、剧场不买票,随意闯入居民家里要这要那,不给就骂,动手抢,大家都称他们为‘伤兵老爷’,人人见了都害怕,但国民政府发的金元券不断贬值,物价飞涨,军民百姓都一早起来挤着排队买平价米,政府还到处散播共产党共产共妻的谣言,一时间人心惶惶,有钱的大都逃走了。学校怕受到破坏,组织学生护校,白天上课,晚上轮流值守学校大门,有事就吹哨子,学校还给每个学生发了一块银元,在学校发生混乱,同学失散时以备救急之用。多数同学没见过银元,大家都小心的随身藏着,不时拿出来吹一下(可辨别真假)。杭州解放很平静,只听到南山路上有几声枪响,后来听说是有几个国民党伤兵当天下午还在大世界(原位于湖滨的剧院)看戏,听说解放军来了,往南山路方向逃跑时解放军鸣枪示意他们不要逃跑。我是杭州解放次晨在湖滨看到解放军的,他们一行行排好席地而卧,有的靠在学校分部的围墙上睡,个个脸上身上布满尘土,看上去十分疲劳,但神态都很安逸。眼前的这一情景,使我十分震撼,过去见过国民党兵都是凶巴巴的,特别是伤兵老爷更可怕,可是解放军为了不扰民竟整夜露宿在马路旁,两军对比实在反差太大,我从未见过这么艰苦爱民的部队,不由得让人肃然起敬,什么共产党共产共妻的谣言不攻自破,这一情景深深的刻在我的脑海中,终身难忘”这就是王雪蕉参加护校运动和第一次见到解放军时的情景。

第二件事是前往嘉善参与廿三军血吸虫病防治工作,她说:“1950年暑假到10月,省里组织浙江医学院和省立高医的学生到嘉善参加廿三军血吸虫病的防治工作,解放军为解放舟山群岛学习游泳,当时江南血吸虫病很猖獗,许多战士都感染了血吸虫病病倒了。这是我们首次接触医疗实践工作,不仅学会了观察病情和掌握基础护理技能,思想上也受到教育,解放军为解放全国人民建立新中国付出沉重代价,更加深了我对于共产党和人民子弟兵的热爱。”

第三件事则成为了王雪蕉日后参加抗美援朝医疗队的契机,她回忆道:“1951年到军区医院(解放前为浙江病院)毕业实习,51年下半年已有不少抗美援朝的伤员转送到医院治疗,我们也首次接触了战伤外科,有些创伤感染如气性坏疽在平时是很难见到的,这为后来入朝工作打下基础。”

从王雪蕉校友的回忆中,我们可以看到“高医”办学的大部分时间处于民族危难、国共内战的年代。从战乱中走出来的“高医”,具有坚强的生命力,尤其是新中国成立之后,在党和政府的关心和支持下,学校得到了长足的发展。学校重视人才队伍建设,形成了一支专兼结合的优秀教师队伍,拥有医士科马先耀主任、助产科李碧华主任、检验科高品璋主任(兼)、环境卫生科过基同主任(兼)、护士科李郁主任、药剂科李飞主任,以及蒋善钧、蒋志濂、方植民、徐世衡、徐陬等一批知名教师和专家。学校重视学生实践能力的培养,建立了紧密型的教学实践基地,学生早期就开始接触临床,并且到救护一线和卫生防疫一线顶岗实践,这些实践能力让母校7名校友很自信、很从容地走上了抗美援朝前线开展战地救护。学校还严格教学管理,保证教学质量;重视招生工作,全面选拔学生;完善学校治理结构,全面规范管理;重视学生管理,培养学生素养;加强课外活动引导,提升就业能力;拓展专业设置,提高服务社会本领。“高医”办学成就斐然,桃李遍及中华,声名远涉东南亚,坊间有口皆碑,创造了学校历史上一个辉煌的篇章。

(文:王璐嘉、冀静)

省立高医旧址(现存于杭州市崔家巷)

省立高医校门

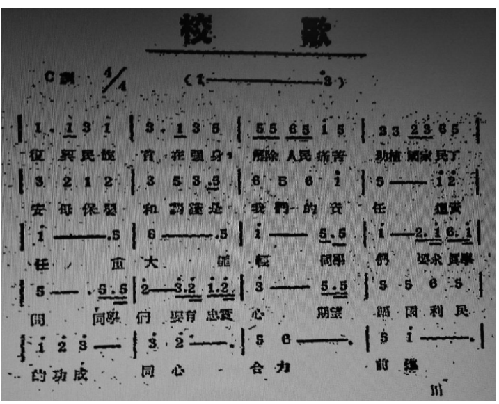

高医校歌歌词:复兴民族,首在强身,解除人民痛苦,助植国家民丁,安母保婴和调护是我们的责任,这责任重大匪轻,同学们要求真学问,同学们要有忠实心,期望福国利民的功成,同心合力前进。

高品璋 解剖学 检验科兼任主任 高医校徽