穿越悠悠时光,讲述浓浓校情——档案馆赴北京采访三位老校友

2018年5月17日,档案馆与图书信息中心一行三人赴北京拜访了1951届药剂专业沈六英、1953届检验专业邵美珍、1956届医士专业胡维勤等三位老校友,并分别进行了“杭医记忆”之口述校史专访活动。院长吕建新参加了此次活动。

三位老校友对口述校史工作予以大力支持,通过对在校期间学习、生活、师生及学校基本情况与工作生涯等方面的回忆讲述,一方面充实了1949年-1956年期间校史资料,生动地还原了校史本貌;另一方面通过其在各自工作岗位的经历,进一步弘扬“求真博爱”校训精神,传播学校文化。

邵美珍校友回忆:建国初期,浙江省立杭州高级医事职业学校(我校前身,1943年设立)是全国中等卫生学校中为数不多开设检验专业的学校。母校非常重视英语等基础课程的教学及人文素质的培养,强化系统专业知识的学习与严格的实践锻炼,为其形成良好的终身学习习惯和敬业精神,以及不断拓展知识面与提升工作能力奠定了扎实的基础,邵美珍校友衷心感谢母校的栽培。同时,她深情的回忆了在周恩来总理身边工作的经历。最后对母校的大学生提出建议,首先要学会做人,对人对事要真诚,要真实地表现自己,只有学会做人,习得一技之长,才能走上社会,报答社会。

胡维勤校友讲述了浙江省杭州卫生学校当年的招生政策,不仅食宿、学费全免,而且还设立助学金。他对母校印象最深刻的一是学校老师对学生非常关心,使学生深深地感受到学校的温暖;二是学校每学期一个月的农村专业实践,为后来其分析问题与解决问题能力的提升发挥了积极的作用。胡维勤校友还深情地回忆了在朱德委员长和华国锋主席身边工作的经历。通过自己学习和工作中的历程,给大学生分享了自己的感悟,先学做人,再学功课,在新时代一定要有创造性,用高标准严格要求自己,为今后的工作打好基础,创造更多的就业机会。

沈六英校友讲述了在浙江省立杭州高级医事职业学校学习的经历,生动还原了建国初期学校的学生生活。学校非常重视开展各类有益的文体活动,在崇尚保尔柯察金式英雄氛围的熏陶下,学生培养了积极向上的精神,主动到祖国最需要的地方去。学校的教育影响了她的一生,在北京制药厂工作一辈子,主持生产工艺和产品质量管理,取得了骄人的业绩。沈六英校友感谢母校奠定了自己的人生观、世界观和价值观。

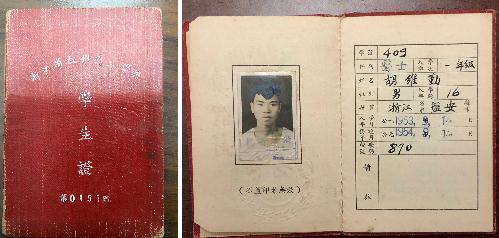

三位老校友怀着满腔热忱,展示了当年的毕业证书、学生活动合影、工作生涯经历照片等珍贵资料,并将珍藏60余年的学生证、老照片及主编的书籍捐赠给档案馆,表达他们对学校档案事业发展的支持。同时,三位老校友还对学校的发展及取得的成绩表示了肯定和欣慰,也希望依靠着一代代杭医人的努力,将杭医发扬光大。

在活动中,吕建新院长为三位老校友送上专门定制的“杭医记忆”恰同学少年纪念册和校徽纪念礼盒,以感谢老校友对学校发展的关心和爱护。

此次口述校史活动对学校的发展有着重要价值,一方面通过收获的口述档案、实物档案与现存的文字档案相互补充,勾勒出立体、生动、丰满的校史本貌,另一方面有利于增强广大师生对母校的认同感和凝聚力,为传承“求真博爱”的精神奠定了情感基础,激励师生为学校的进一步繁荣贡献自己的力量。

(吕建新院长向三位老校友赠送“杭医记忆之恰同学少年”纪念册)

(吕建新院长分别向邵美珍、胡维勤、沈六英校友赠送杭州医学院校徽)

(胡维勤校友捐赠浙江省杭州卫生学校学生证)

人物档案:

邵美珍,女,1935年12月出生,检验专业,1953年7月毕业,分配至北京医院工作;1969年调干参军至305医院工作;1970年11月参加毛泽东主席临时抢救小组,担任检验工作;1972年参加周恩来总理医疗保健小组,担任检验工作,直至总理去世;之后一直在305医院工作,副高职称,副师待遇退休。

胡维勤,男,1935年出生,医士专业,1956年9月毕业;1960年7月毕业于上海第二医学院医疗专业,分配至上海第一人民医院工作;1971年9月调干参军至北京中南海门诊部工作,担任朱德委员长的保健医生;1976年10月担任华国锋主席保健医生;1993年10月起享受国务院政府特殊津贴,正高职称,正师待遇退休。

沈六英,女,1934年出生,药学专业,1952年7月毕业,分配至浙江医学院工作;1954年9月考入北京医学院,后分配至北京制药厂工作;1992年10月起享受国务院政府特殊津贴,高级工程师(教授级)职称。