校友风采|母校情深深几许?——沈寅初院士“人生从这里启航 ”背后蕴含的深情厚谊

时间: 2024-12-23 14:29:11

浏览次数:

人物档案:

沈寅初,男,汉族,1938年7月7日出生,浙江省嵊县人,中国工程院院士,生物化工专家,浙江工业大学名誉校长。

1952年8月-1954年8月,就读浙江省立杭州高级医事职业学校,后更名为浙江省杭州卫生学校(现杭州医学院)检验专业;

1954年8月-1957年8月,工作于浙江医学院,在生物化学教研组担任实验员;

1957年9月-1962年6月,就读复旦大学生物化学专业;

1962年9月-1964年4月,研究生就读复旦大学遗传研究所,攻读微生物生化遗传课程;

1964年4月-2000年,在上海市农药研究所、化工部上海生物化工研究中心工作,任研究室主任、总工程师、所长,并担任首届中国化工学会生物化工委员会副主任;

1989年,受邀前往日本三得利研究所开展微生物源生理活性物质研究;

1997年11月,当选中国工程院院士;

2000年12月-2005年3月,任浙江工业大学校长;

2005年5月起,任浙江工业大学名誉校长;

2013年起,任长三角绿色制药协同创新中心主任;

2018年,退休。

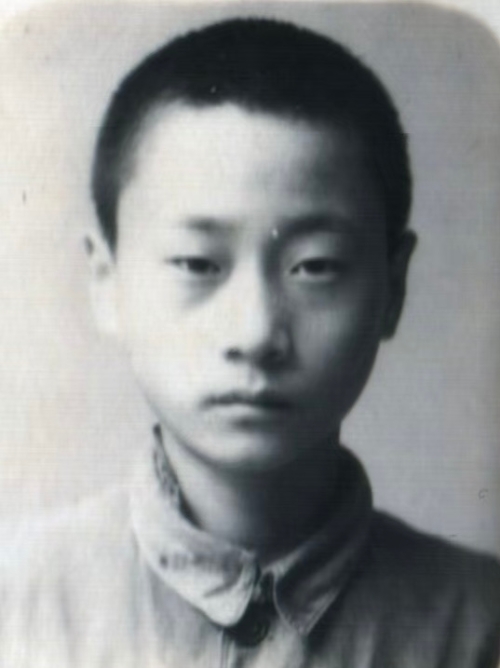

沈寅初院士入学时的照片

沈寅初院士近照

2024年11月20日下午,在沈寅初院士第一次回母校寻根、参观指导的六年后,我们又一次上门拜访沈寅初院士。校庆办执行主任郑磊一行三人来到了沈院士家中。

沈院士热情地招呼我们坐下,脸上带着和蔼的笑容。耄耋之年86高龄的他,头发已然斑白,行动也比以前放缓了许多,但和善的眼神、轻松的谈话,就像父辈长者,毫无陌生之感。

“14岁啊,我从嵊州出发,坐了一个晚上的木板船,在南星桥上了岸,学校位于教仁街(今邮电路)15号,现元华百货公司斜对面就是我们的学校,挂了一块浙江高级医事职业学校的牌子,我现在还一直记得那块白底黑字的校牌。杭州高级医事职业学校,这个名字取得很好啊,就是有关医学的事情的学校。等我毕业的时候学校已经更名为浙江省杭州卫生学校。”沈院士回忆起在学校的日子,满是感慨。“那时候只有14岁,还是一个懵懵懂懂的少年,刚刚是长脑子长身体的时候。我很怀念卫校的两年,那两年是实实在在读书的两年,是教我怎么做人做事的两年,也是我形成基本的人生观价值观世界观的两年,在此基础上慢慢接受一个做医生的标准,用做医务工作者的标准来做人,这是做人的最高境界。” 止不住的话语中透露着他对母校满满的感激和怀念之情。

讲起母校,沈院士更忘不了老师对他的教育。他说:“我的学习、竞争的基础,事业的基础,就是在卫生学校打下的,我最后从事的很多工作的基础从来没有离开微生物学和生物化学。”“母校的教学质量,老师的责任心、教育方法,为我打下了过硬的基础;教学不仅仅是枯燥地传递知识,而是通过老师的教学,让我热爱这个专业,热爱这个课程,我就是通过老师的教学,才热爱微生物学,热爱生物化学。所以后来在1957年参加全国高等学校统一招生考试,高考志愿书所填的9个志愿均为生物化学专业,最终被复旦大学生物化学专业录取。”作为中国生物农药之父,沈院士一生与生物化学打交道,他说:“教学的艺术不在于传授本领而在于激励、唤醒和鼓舞。”短短的卫校两年学习,他讲起那时老师的点点滴滴,心中满是尊敬和感恩。

说起卫校的学习,他认为兴趣是求知的起点,是思维培养和能力提高的内在动力,沈院士说:“兴趣是最好的老师,一个人一旦有兴趣你的知识就掌握得很好。就像微生物学讲的肠道培养基、沙门氏菌培养基,我以后都没有学过,但是卫校学的选择性培养基这个技术,一直都在脑子里。比如找到井冈霉素这个菌种,在井冈山的土地上,在一点土有几亿微生物的情况下,找到你想要的微生物就需要选择性的培养,这个选择性培养基的基本知识就是我在卫生学校学到的。”

在谈到他日后在生物农药取得的重大成就时,他也总是强调母校的重要性。“卫校只有2年,但在人生当中起到很大的作用。”“所以2001年回到杭州后,我更加思念这个卫生学校。”“后来多方打听才知道当年的卫校现在已升格为本科院校,更名为杭州医学院。”他说:“杭卫不仅让我学到了知识,还培养那种的‘三老四严(当老实人、说老实话、办老实事;严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律)’的作风和精神以及做实验养成的严谨态度,一直带到我后来的研究工作当中。”“那种精神,对我的专业,专业的选择,对我的人生,一直到后面取得比较重大的成果,都是影响深远的。”

郑磊主任给沈寅初院士献上鲜花

一位成就卓著的大院士,当他回首往事的时候,却把如今的斐然成绩归功于卫校时期所奠定的坚实基础,不管是基础知识的积累,还是学习方法的养成,亦或是兴趣的培养、思维模式的构建,都是在那个时期悄然成型,为日后在学术领域的登峰造极筑牢了根基,使其在科研的道路上一路繁花相送,硕果累累。

沈院士这种感恩母校培育的真挚情感、把母校当做成长摇篮的饮水思源情怀,为我们树立了榜样。老人家用心良苦,意在让这种不忘源头、不忘根本、重视根基、感恩过往的厚重精神代代传承,永不磨灭,延续弘扬,转化为源源不断的动力源泉,激励一代代杭医人不断向着更好的未来稳步迈进。

当我们再一次凝望“人生从这里启航”几个大字,那是2018年12月,沈院士第一次回访母校,为母校留下的题词。当时在学校领导、师生交流座谈会上,他对母校的深情溢于言表。从他的讲述中,我们真切地感受到他与浙江省杭州卫生学校之间那割舍不断的纽带,这份情谊不是空洞的表达,而是实实在在地体现在他的回忆、他的期望以及他对母校发展的持续关注中,犹如家中最珍贵的宝物,被他小心翼翼地珍藏在心底,也成为杭州医学院一份无比珍贵的精神财富。

这份题词不仅表达了他对母校的眷恋感恩之情,更是对学弟学妹的鼓励期望之情,希望学弟学妹们珍惜在母校的时光,努力学习不断成长,传承母校的优良传统和精神,从这里开启美好的人生旅程,为母校未来的发展贡献自己的力量。

2018年沈寅初院士回校照片

沈院士的一生,是一个以科学研究为支点的同心圆,一圈一圈,力度叠加,触面无限,初心不改,探索未知,激情求解。在科学的浩瀚星空中,他宛如一颗璀璨而持久发光的恒星,书写着非凡的篇章,彰显出令人敬仰的品质与卓越成就。

“把科研成果写在大地上”是沈院士的初心,也是他一生的写照。

20世纪60年代,沈院士怀揣着“让全国人民吃上饱饭、吃上安全饭”的朴素理想,在极其有限的科研条件下,跑遍祖国山山水水,终于在1972年研制出一种对水稻无毒无害、无污染、无耐药性,对人畜也安全的无公害新农药——井冈霉素。井冈霉素是我国生物源农药发展史上的一座里程碑,它的生产应用经久不衰,一直是我国防治水稻纹枯病的首选农药,为我国生物农药产业的建立奠定了坚实的基石,该研究成果也获得了上海市首届重大科技成果奖一等奖和国家科技发明三等奖。

之后,他主持开发了杀虫抗生素阿维菌素(7501杀虫素)、杀螨抗生素浏阳霉素,攻克了一系列技术难题,填补了我国微生物农药工业中杀虫抗生素和杀螨抗生素产业化的空白,他的贡献使他成为当之无愧的“中国生物农药之父”。

沈院士没有停止科研,他躬体力行,以卓越的科研洞察力,将目光投向了生物催化在化工行业的应用。他主持完成了微生物催化法生产丙烯酰胺的研究,建立了我国第一套利用生物技术生产大宗化工原料的工业化装置,开创了生物催化在化工行业中应用的先河。这一创举,不仅推动了我国化工行业的技术进步,还为可持续发展注入了新的活力,使我国在生物催化领域迈出了具有里程碑意义的一步。

沈寅初院士犹如一位无畏的开拓者,在生物农药与生物化工那片广袤且充满未知的原野上奋勇前行,他的科研成就得到了社会的高度认可和赞誉。

1981年,井冈霉素生产菌种及发酵工艺,获国家技术发明三等奖、上海市重大科技成果奖;

1981年,杀螨抗生素浏阳霉素的开发研究,获“七五”攻关奖;

1995年,灭虫丁(畜),获上海市科技进步一等奖、化工部科技进步一等奖、“八五”攻关优秀成果奖A奖、国家科技进步二等奖、“八五”重大科技成果奖;

1997年,当选中国工程院院士;

1998年,沈寅初获“何梁何利科学与技术成就奖”、“上海市科技功臣奖”;

1998年,微生物法生产丙烯酰胺,获上海市科技进步一等奖、“八五”攻关优秀成果A奖、国家科技进步二等奖、杜邦科技创新奖;

1999年,7051杀虫素,获国家科学技术进步二等奖;

2001年,万吨级微生物法生产丙烯酰胺技术,获中国石油和化学工业联合会科学技术一等奖;

2002年,微生物法生产丙烯酰胺万吨级工业化技术,获昊华奖;同年,获侯德榜化工科学技术奖与杜邦科技创新奖;

2007年,沈寅初获“中国农药工业杰出成就奖”;

2008年,高纯度井冈霉素生物催化生产井冈酶醇胺产业化技术开发,获国家技术发明二等奖;

2009年,沈寅初获“浙江省科学技术进步奖”,同年,获“建国60周年中国农药工业突出贡献奖”;

2010年,获“浙江省科学技术奖重大贡献奖”;

2016年,获“农药学科终身成就奖”;

2021年,获“全国功能高分子行业发展突出贡献终身奖”。